近日,清华大学能源环境经济研究所副研究员顾阿伦课题组在Energy and Climate Management期刊发表题为Tracking greenhouse gas emissions in Chinese value chains with an interprovincial input–output model (《追踪中国价值链中的多温室气体排放——基于省间投入产出模型》)的论文,以下为文章简介:

01 导读

中国的碳排放增长模式呈现出明显的区域差异,主要是由区域初始资源禀赋、经济规模、产业结构、发展阶段和国际贸易经济联系的异质性造成的。文章利用省间投入产出框架,结合省间经济发展的关联程度,分别从时间尺度和区域尺度,追踪了省间和行业增加值链条上隐含多温室气体排放关系,有助于更好地理解省间价值链与产业价值链形成中隐含的多温室气体排放的规律与关系,从而制定更有针对性的产业政策措施。

02 背景介绍

中国“双碳”目标的提出,对整个经济社会发展提出了新的、更高的、定量的要求。在国际贸易保护主义有所抬头,经济走入了新常态以及类似俄乌战争、新冠疫情等突发因素的影响下,中国经济原有的发展模式受到了国内外环境变化的巨大挑战,需要更大程度的激发国内发展活力、提升国内发展潜力、推动整个国内产业以及区域的协调发展以便实现推动经济模式的快速转变。在技术减排潜力不断释放的同时,影响中国碳排放的主要因素就是经济转型的速度和力度。由于初始资源禀赋、经济规模、产业结构、发展阶段、国外依赖等区域异质性,中国温室气体排放在区域层面的增长模式存在较大差异。

在经济转型发展战略的大背景下,区域之间以及省份之间经济发展和互动也会承载着越来越多的温室气体排放的流动,部分省份可能通过与其他省份之间的产品流动将能源密集型产品的生产转移到其他省份,以实现其碳减排目标,对中国整体双碳目标的实现带来了挑战。因此,需要关注中国各个省份的温室气体排放,并结合国家价值链对省间之间经济发展的关联程度和省间价值链排放关系进行分析,从而更好地理解省间价值链与产业链形成中隐含的多温室气体排放的规律与关系。

03 图文介绍

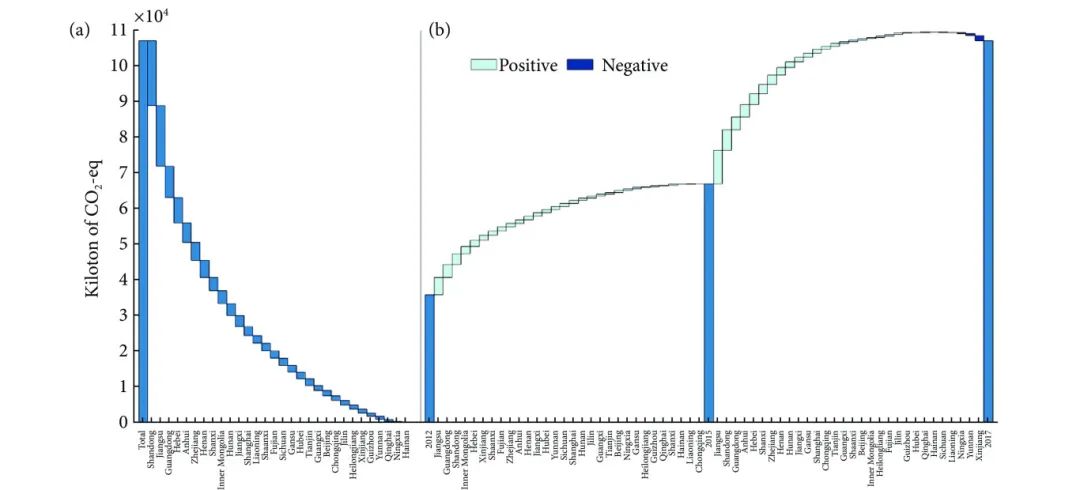

近些年来我国国内价值链已经得到逐步加强,国内经济韧性得到进一步提高。省间价值链的关联度相对较低,各个省份的中间产品的投入和分配使用,仍然很大程度上依赖本省。2017年全国平均省间中间品关联度25.34%,而全国平均来自本省的中间品关联度69.16%,远高于省间中间品关联度。各个省份的主要增加值收益主要还是来自国家价值链的形成,国内经济韧性较强。2017年全国平均增加值收益率20.49%,而全国平均来自本省的增加值收益率67.64%。从2012年到2017年,省间价值链的发展不断加深,国内省间的中间品和增加值关联程度越来越紧密。全国平均省间中间品、增加值关联度和增加值收益率都在不断增加,体现了各个省份以更加紧密的趋势参加到国家价值链中并从中获益。2017年全国平均省间中间品关联度25.34%,相对2012年增加了4个百分点;中间品关联度22.37%,相对2012年增加了2个百分点,增加值收益率20.49%,相对2012年增加了0.3个百分点。

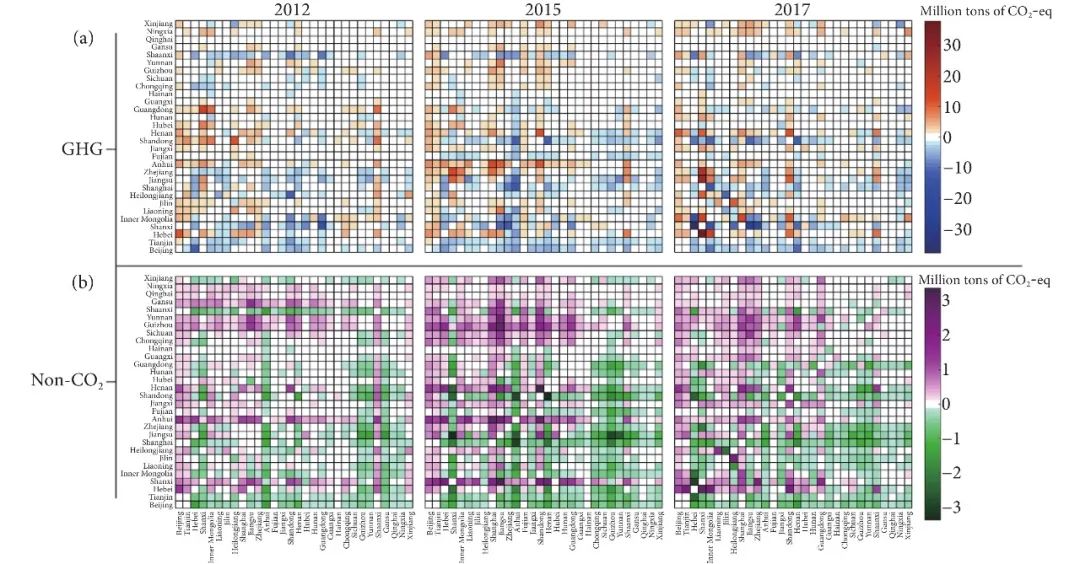

从2012到2017年,省间价值链排放转移现象越来越明显。北京、天津、上海和广东省的价值链引起其他省份的当地排放相对较高,河南、江苏、浙江和河北等省份则与之相反,华北区域的价值链排放净转移量较大。从2012年到2017年,省间价值链排放转移的趋势不断加深,在山西河北等省份表现较为明显。其中,山西省价值链引起其他省份的价值链排放越来越多,从2012年的6524万吨二氧化碳当量到2017年的13962万吨二氧化碳当量,河北省则是为其他省份提供价值链的本地排放量越来越大,从2012年的3637万吨二氧化碳当量到2017年的9153万吨二氧化碳当量。而部分省份参与价值链的地位与角色也发生了改变,如山东和广东省,由价值链排放的供给者转变为需求者,显示这些省份在完成自身产业链升级改造过程中也间接拉动了其他省份产业链的构成。与总温室气体增加值排放相比,非二气体在省间的流动较少,但是依然呈现出流动转移现象越来越明显的迹象,且转移也更加分散,主要是西部地区为东南沿海省份提供更多的非二温室气体增加值排放(图1)。

图1 省间价值链排放的净转移变化(图中每个小方格代表省份间的净价值链排放,从横轴到纵轴,代表从一个省份的价值链上增加值增加引起另一个省份的生产排放的差值,红色代表正值,蓝色代表负值)

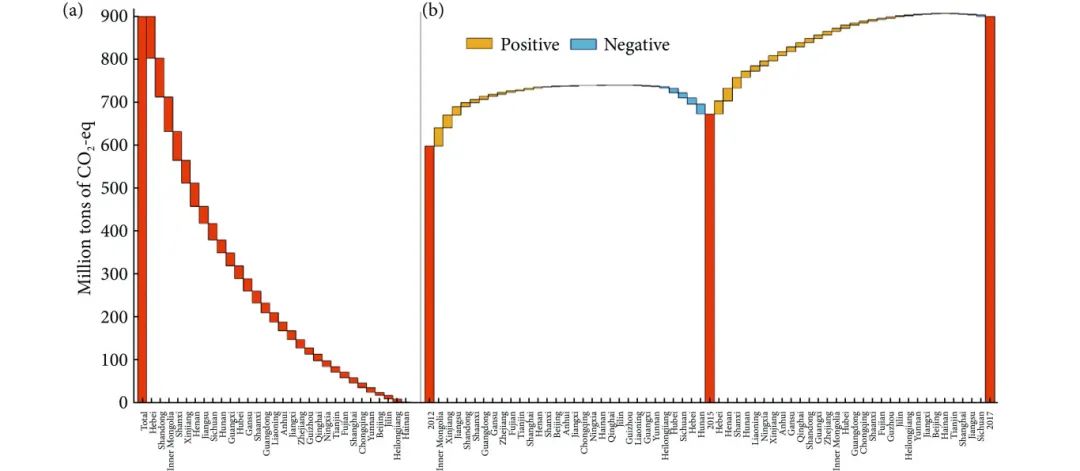

一些行业的转型发展在部分省份已经呈现出了脱钩的迹象,部分行业在一些省份的非二温室气体价值链增加值排放需要加以关注。如通信设备、计算机和其他电子设备业的全温室气体增加值排放,主要分布在山东、安徽、江苏、河南省,其中江苏和河南省出现了初步脱钩的趋势。金属冶炼和压延业增加值排放主要分布在山西、河北、山东、内蒙古和江苏,主要全温室气体增加值排放省份目前都还没有出现脱钩的趋势(图2)。考虑非二温室气体增加值排放,在农林牧渔产品和服务业中尤其需要关注非二气体,这个行业总体的非二增加值排放占比超过了50%,且在四川、云南、江西、广西、甘肃、青海等省份的增加值排放中非二排放占比较大。煤炭采选产品业排放量较大的山西和陕西省中,非二增加值排放占比超过30%。

金属冶炼和压延行业

通信设备、计算机和其他电子设备业

图2 行业价值链排放在各省份的变化

04 总结与展望

产业价值链在省份之间的布局会直接影响省间的增加值排放的转移,在实现中国总体碳达峰和碳中和目标时,要充分考虑到不同省份经济和产业发展水平,以及其在国家价值链的不同阶段,差异化考核省份碳减排和碳达峰目标,同时对增加值排放承担省份,加强其经济产业政策和技术研发上的支持。

一些价值链排放量较高的行业,其生产过程不但会拉动本省其他行业的排放量,也会拉动其他省份的当地排放;一些本省生产排放量大的行业也会因为其他省份和行业的增加值的增加而提高其当地排放。因此从省级层面来说,生产和增加值排放较大的关键行业应当是推动节能减排政策、提升排放效率的重点关注对象,同时也需要关注在其他省份已经出现行业转型脱钩的产业,预计会成为未来产业升级的潜力与趋势。

随着国际贸易形势的不确定性增强,以及推进强大国内市场和贸易强国建设的指引,应该加强引导京津和沿海发达地区充分利用国际和国内两个市场的资源,在参与全球价值链的同时,不断增强参与国内省间价值链的构建,尤其是加强碳密集型程度较低而国民经济需求较大的第三产业参与国家价值链的程度。在中西部省份,可根据不同的资源禀赋优势来发展相应的产业及价值链,逐步淘汰高耗能低收益的产能,大力引进先进的技术和经验,不断加强和提升本土的核心竞争力。

05 作者

顾阿伦,通讯作者,清华大学能源环境经济研究所,副研究员,主要研究领域包括能源优化和系统分析模型构建、应对气候变化与国际贸易政策、碳市场中电力成本传递的分析与评价、碳市场与可再生能源政策协调以及低碳发展战略和规划,零碳技术的经济评价以及氢能发展的技术经济评价等

周小雨,清华大学能源环境经济研究所,硕士研究生

陈巧雯,厦门大学中国能源政策研究院,硕士研究生

董雅红,澳门科技大学,副教授

06 原文链接

https://www.sciopen.com/article/10.26599/ECM.2024.9400001