2025年9月24日,国家主席习近平在联合国气候变化峰会发表视频致辞,宣布了中国新一轮国家自主贡献。9月25日,中国碳市场大会系列活动之“第十届中日韩碳定价机制研讨会”在上海正式拉开帷幕。

中日韩碳定价机制研讨会,已经写入每年中日韩环境部长会议联合公报,纳入三国环境合作成果。自2016年第一届研讨会在北京清华大学顺利召开,足迹迈过了首尔、东京、东莞、澳门、釜山等9届研讨会,期间三国碳定价机制也由摸索阶段,逐步发展、完善,日渐成熟,成为中日韩三国实现各国国家减排目标的重要抓手。

本次研讨会由清华大学能源环境经济研究所主办,日本地球环境战略研究机关(IGES)、韩国温室气体清单与研究中心(GIR)联合组织,中国生态环境部、日本环境省、韩国环境部提供支持,汇聚三国政策制定者、科研学者与行业代表,围绕碳定价机制实践、净零政策进展及国际碳市场协作展开深度对话,为亚洲气候治理注入新动能。

本届研讨会设立了十周年专刊。联合清华大学Energy and Climate Management 期刊面向海内外专家学者、博士生及相关领域研究人员公开征集论文,共征集到中国2篇、日本3篇、韩国2篇论文。会场外以墙报的形式进行了展示。

本届研讨会探索构建中日韩“三国+”碳定价机制平台。议题主要包括净零政策和碳定价实践的最新进展、国际碳市场与国内自愿减排计划实现国家自主贡献愿景、碳市场运作成效与企业参与,碳定价对实现净零排放的中长期影响展望、亚洲其他国家碳市场经验分享四个部分。中日韩碳市场主管部门官员及领域内专家学者40余人参会。会议由清华大学能源环境经济研究所张苗淼主持。

中国生态环境部应对气候变化司副司长逯世泽致辞

开幕式上,中国生态环境部应对气候变化司副司长逯世泽在致辞中指出中国新NDC目标的重要性,介绍中国全国碳市场的建设成果,制度完善、行业扩围、市场运行与数据质量提升;肯定了三国碳定价机制论坛成效和影响力也在逐步扩大,已经写入每年中日韩环境部长会议联合公报,纳入三国环境合作成果。也期望今年碳定价机制论坛进一步加强与东南亚国家交流与合作,为三国研讨会注入新的活力,搭建起中日韩“三国+”碳定价机制平台。最后期待研讨会持续举办、扩大覆盖范围与合作深度,推动亚洲碳定价机制完善及多国碳市场链接,为全球应对气候变化作出贡献。

清华大学能源环境经济研究所所长张希良致辞

清华大学能源环境经济研究所所长张希良教授回顾了研讨会十年发展历程。自2016年首届会议在清华举办以来,中日韩三国碳定价领域实现跨越式发展:中国从碳市场试点建设迈向全国碳市场正式运行(2021年启动),韩国建成并完善国家碳市场,日本也计划于2026年推出强制性碳市场。随着印度、印度尼西亚、越南等亚洲国家也纷纷启动碳市场规划,未来亚洲有望在全球碳定价领域发挥引领作用。

第一部分“净零政策和碳定价实践的最新进展”环节。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心总经济师张昕、日本环境省大臣秘书处环境与经济司市场机制办公室主任清水延彦、韩国温室气体清单与研究中心温室气体减排研究部高级研究员YOON So-won分别进行了主旨发言。

张昕详细介绍了中国碳市场建设成果,并展望了中国碳市场的未来建设目标和路径。清水延彦就日本GX战略引领转型,强制性碳市场框架、地区脱碳计划等进行阐述。YOON So-wo简要介绍了韩国锚定2030年减排40%,2035年NDC加速筹备情况。

清华大学能源环境经济研究所副研究员周剑主持了第一部分讨论活动。清华大学能源环境经济研究所副研究员王宇和本环节三位主旨发言嘉宾,围绕三国各具特色的碳定价机制建设、碳市场数据质量、碳价预期与个人减排等议题进行了热烈讨论和交流。

第二部分是“国际碳市场与国内自愿减排计划实现NDC”环节。清华大学能源环境经济研究所周玲玲博士、日本地球环境战略研究机关高级研究员松尾直树和韩国大韩商工会议所(KCCI)的LEE Si-hyoung分别进行了主旨发言。

周玲玲介绍了国际民航组织的CORSIA机制、国际海事的净零框架目标,分析了中国CCER所面临的挑战。松尾直树针对日本即将推行的GX-ETS,建议日本需明确基准线,平衡产业转型与环境管控目标。LEE Si-hyoung经理介绍,韩国第四阶段计划将抵消比例维持在5%,并推动与《巴黎协定》第六条衔接,探索碳抵消项目的标准化路径。

地球环境战略研究机关气候变化处首席政策研究员刘宪兵主持了随后的讨论活动。美国环保协会刘洪铭、北京绿色交易所高原和东洋大学经济学系教授松本健一及本环节三位主旨发言嘉宾就碳信用国际认可、企业减排成本、CCER透明度与国际对标能力等问题进行了深入交流。

第三部分“碳市场运作成效与企业参与”环节。北京市生态环境局明登历、日本三菱综合研究所HARIGAYA Hideo、韩国环境公团(KECO)HA Ki-yeon分别进行了主旨发言。

明登历巡视员介绍了北京作为中国首批碳市场试点的进展和创新实践,北京试点碳市场运行十余年来碳价稳步上升,推动发电行业碳排放强度下降50%、鼓励居民绿色出行、推动绿电消纳。HARIGAYA Hideo介绍了将于2026年启动的日本GX-ETS机制设计,覆盖年排放10万吨以上企业,采用基准线法分配配额。HA Ki-yeon介绍了韩国ETS第四次计划(2026-2030年)的考虑,首次将自发参与门槛降至 3000 吨(目前8家企业参与),扩大基准线适用范围,覆盖28类产品。

韩国淑明女子大学教授Younghwan Ahn主持了该部分的讨论活动。清华大学能源环境经济研究所副研究员顾阿伦及三位主旨发言嘉宾,就中央与地方碳市场协同、企业数据质量管理、自愿减排项目的融资方案及民间部门参与方式等内容进行了交流与分享。

第四部分“亚洲其他国家碳市场经验分享”环节。美国环保协会执行副总裁 Angela Churie Kallhauge、新加坡总理办公室新加坡国家气候变化秘书处MOCK Yijun、印度尼西亚工业部绿色工业中心主任NUGRAHA Apit Pria分别进行了主旨发言。

Angela Churie Kallhauge建议,亚洲国家可先从自愿合作、方法论统一入手,再逐步推进合规市场互联。MOCK Yijun介绍,新加坡碳定价机制覆盖70%温室气体排放,允许企业用《巴黎协定》第六条认可的碳信用抵消,已与 8 国签订合作协议、14 国签署备忘录。NUGRAHA Apit Pria透露,印尼计划2027年启动工业ETS,首期覆盖水泥、钢铁、纸浆造纸行业,分步推进。

清华大学能源环境经济研究所副研究员顾阿伦主持了该部分的讨论活动。美国环保协会全球气候行动高级主管刘洪铭及三位主旨发言嘉宾,就多国碳市场协同、ETS市场发展等内容进行了交流与分享。

总结环节。研究所副所长刘滨、日本环境省清水延彦、韩国温室气体清单与研究中心的CHOI Hyung-wook均表示此次论坛报告内容丰富、讨论深入热烈、成效丰硕显著,三国即将全面进入 ETS 实施阶段,需深化具体问题(如国际碳信用互认)的交流。刘滨强调,十年研讨已推动三国碳定价机制从探索走向成熟,未来需扩大“三国 +”朋友圈,吸纳更多亚洲国家参与,共同应对全球气候治理挑战。

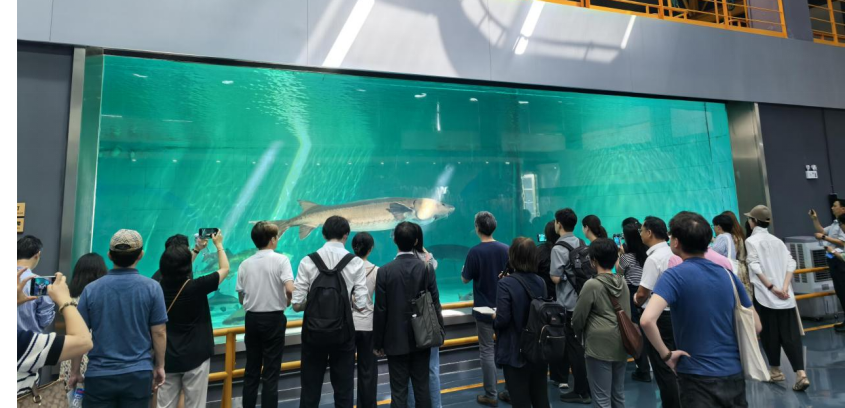

9月26日,参会代表前往上海市水生野生动植物保护研究中心开展实地调研,考察生态文明和低碳发展建设案例。

长江口作为世界最大的河口之一,是水生生物重要的产卵场、索饵场、育幼场和洄游通道。上海市水生野生动植物保护研究中心,立足长江口区位优势,持续开展中华鲟、长江江豚等珍稀濒危水生生物保护,科学规范实施关键栖息地修复,水生野生动物生存状况调查、水域生态环境保护与监测评估,增殖放流、科普宣传等工作。

本次研讨会通过多维度、深层次的交流,进一步夯实了中日韩碳定价协作基础,为亚洲碳市场一体化与全球气候治理注入新动能。