作为应对气候变化的重要工具,碳信用机制,特别是林业碳汇碳信用机制的减排潜力、真实性及质量备受关注。现有研究多聚焦于项目边界内的额外性、永久性等问题,而少有研究边界外溢出效应对项目成效评估的影响。具体而言,碳泄漏现象(即森林砍伐转移至周边地区)可能导致项目减排效果被高估;反之,若项目促进周边地区可持续发展,则可放大整体效果。虽然中国自愿减排市场暂停(2017年)之前申请的林业碳汇项目大多报告零泄漏,并声明带来额外可持续发展效益,但缺乏相关定量研究。

为此,清华大学能源环境经济研究所张希良教授课题组以2012至2017年间申请中国核证自愿减排量(CCER)的林业碳汇项目为研究对象,比较分析了2000年至2022年间,项目区、缓冲区与对照区的地表植被状态,为中国林业碳汇项目的政策设计和实施效果提供了实证支持。

12月18日,相关研究成果以《中国碳抵消项目促进了当地林地增长并对周边地区产生了正面影响》(Forest vegetation increased across China’s carbon offset projects and positively impacted neighboring areas)为题,在线发表于Nature旗下期刊Communications Earth & Environment。研究所博士生余润心为论文第一作者,张希良教授和张达副教授为论文共同通讯作者。

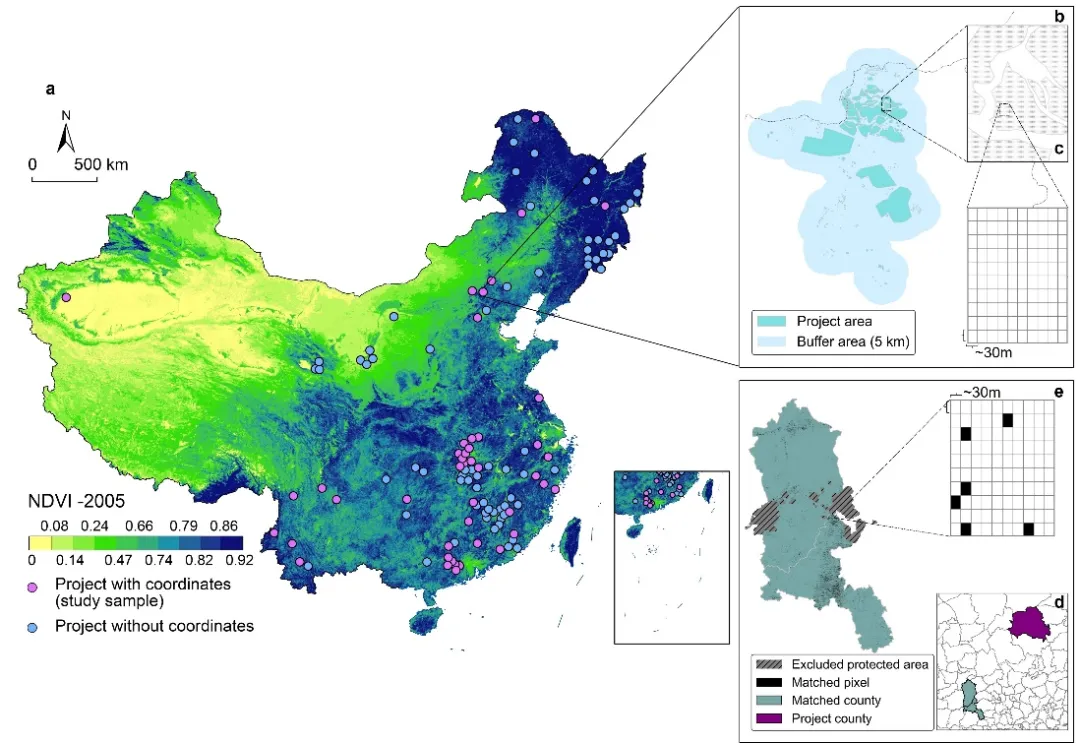

研究区域概览

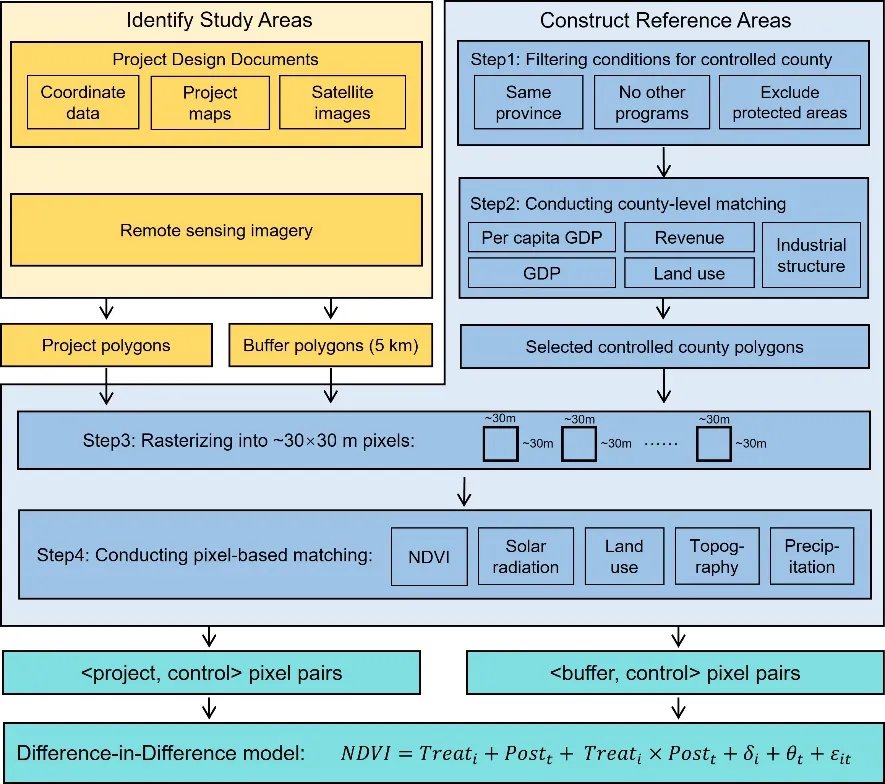

该研究结合项目设计文档和遥感影像,复刻了36个林业碳汇项目的项目边界,并为每个项目创建了5公里缓冲区。研究综合运用了卫星遥感数据和社会经济数据,分别基于县城尺度和像素尺度开展统计匹配以构建项目的对照区域,作为反事实的基线情景,并采用双重差分(Difference-in-Difference)模型进行实证分析。

研究设计

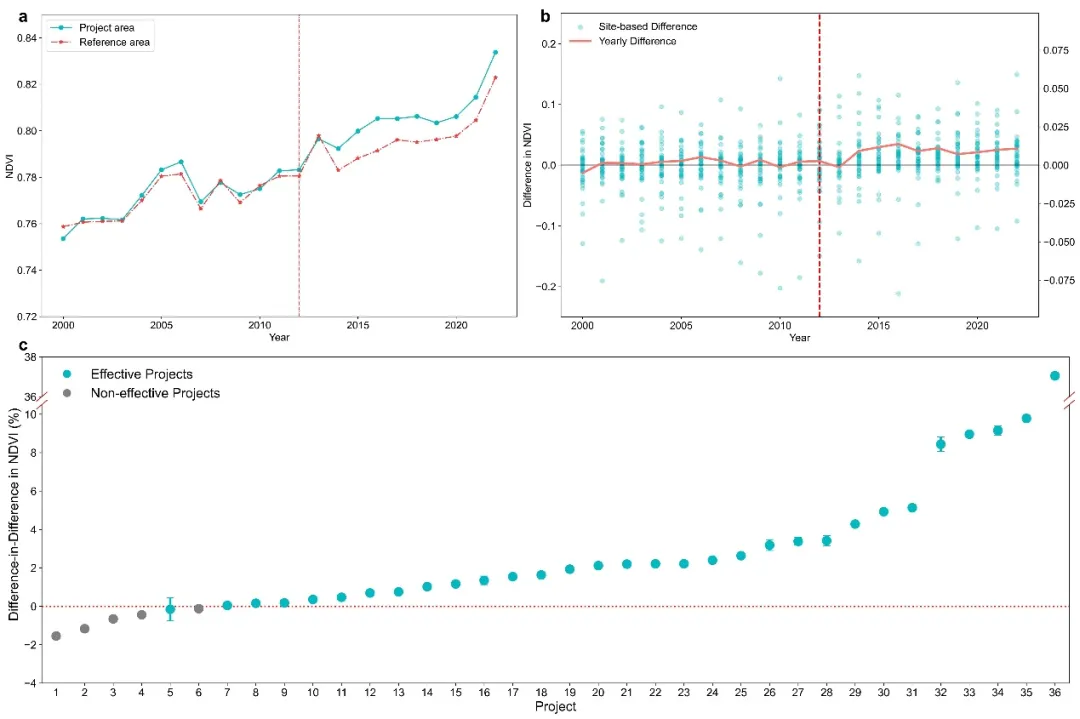

针对项目区的分析发现:(1)在2012年自愿减排市场启动前,项目区与其对照区表现出几乎相同的趋势,2012年后,项目区域内整体植被指数(NDVI)提高了2.25%至4.25%;(2)超过80%的项目显示出统计显著的正向估计效应(大多在1%至5%之间、最高达到37%),这意味着大多数项目在自愿减排市场的政策激励下实现了适度的森林增长。

项目区林业活动: 图a展示了项目区均值与其对照区均值的年度NDVI趋势;图b展示了逐个项目区与其相应的对照区的NDVI年度差分;图c展示了36个项目分别进行基准回归的结果

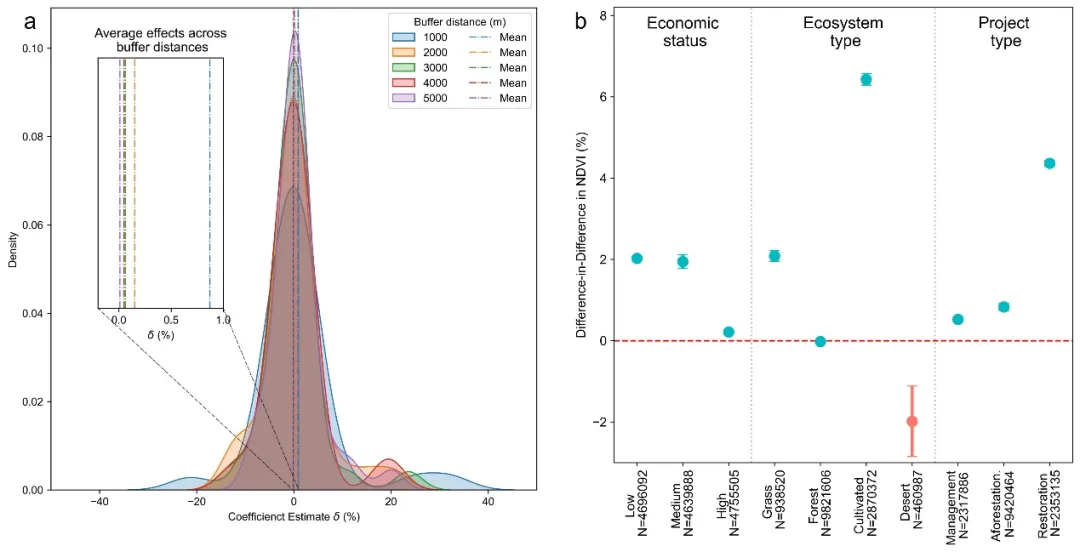

针对缓冲区的分析表明:(1)项目地5公里缓冲区范围内,产生了0.91%至1.60%的植被指数(NDVI)改善,但各个项目表现出不同的变化模式;(2)有超过半数的项目显著地对缓冲区产生了显著的正向影响;(3)随着缓冲区距离的增加,其受到的干预效应逐渐减弱,主要影响发生在一公里缓冲区内。研究结果在不同模型设定、多种数据集和植被指数上均呈现良好的稳健性。

进一步的异质性分析表明,在经济欠发达地区、以耕地生态系统为主的地区以及主要开展植被恢复活动的地区,林业碳汇项目对周边地区的正向溢出效应更为显著,主要原因可能包括:林业碳汇项目对欠发达地区存在更大经济与技术吸引力,造林和植被恢复活动提供了多种生态系统服务,项目带动周边地区退耕还林还草活动等。

异质性检验:图a展示了36个样本项目的溢出效应在不同空间尺度上的分布;图b展示了项目根据所在地经济发展水平、主要生态系统类型、主要林业活动类型进行分组回归的结果

研究进一步对林业碳汇项目的溢出效应进行了机制分析发现:

(1)缓冲区林草面积显著增加,森林损失率显著下降,表明研究未发现明显的碳泄漏问题。这一结果可归因于以下因素:中国严格的土地利用规划政策有效限制了森林采伐活动的大规模转移;项目通常由多个小而分散的林地小班组成,单个项目难以影响周边及全球木材市场供需关系。

(2)项目区与缓冲区内森林野火发生频率显著下降,表明项目引入的技术和经验可能通过知识扩散被周边社区学习,产生了正面的溢出效应。

本研究成果为CCER市场的运行完善进一步提供了有益启示。首先,林业碳汇项目对周边地区可有显著的可持续发展效应,应是CCER优先支持的项目。其次,研究结果表明我国林业碳汇项目的实施不存在明显碳泄漏问题,为当前造林方法学的设计提供了实证依据。最后,研究展示了卫星遥感数据在林业碳汇项目监测中的应用潜力。

我国全国温室气体自愿减排市场于2024年1月正式重启,清华大学能源环境经济研究所团队参与支持了全国温室气体自愿减排交易市场机制完善、温室气体自愿减排项目方法学遴选评估与编制等工作。研究所作为造林碳汇方法学的编制单位之一,牵头设计了方法学中遥感技术在林业碳汇项目监测中的应用方案,有力支持了方法学发布。

相关文章信息

Yu, R., Ma, S., Zhang, D. Zhang, X. Forest vegetation increased across China’s carbon offset projects and positively impacted neighboring areas. Commun Earth Environ 5, 767 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01962-y